Москва, г. Москва и Московская область, Россия

На текущий момент стабильных, существенных внебюджетных источников финансирования вузов не найдено. Однако и государство, и вузы сами по себе пытаются решить указанную проблему, организовывая различные инвестиционные программы, способные существенно повысить количество денежных средств на активизацию и развитие инновационной деятельности высшей школы.

финансирование, инновационная деятельность, управление, вуз, университет.

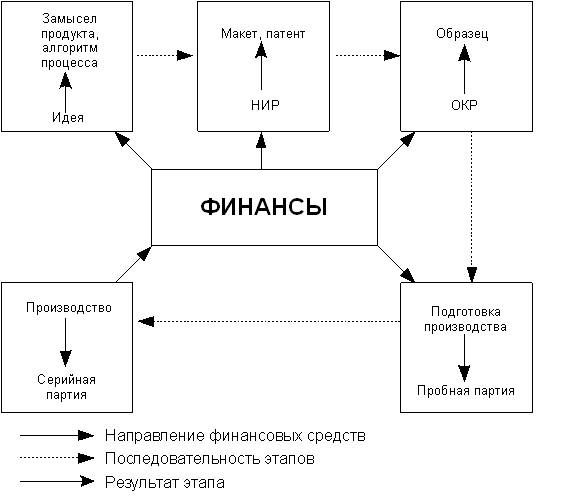

Инновационная деятельность является достаточно капиталоемким и относительно длительным процессом [1]. Таким образом, требуется последовательное финансирование практически всех стадий цикла получения нововведения [2] (рис. 1) – от идеи до момента коммерциализации новшества.

Рис. 1. Обобщенная схема инновационного цикла

Стоит отметить, что каждая новая стадия требует в десять раз больше денежных средств, чем предыдущая. Тем самым поиск, анализ и нахождение источников финансирования является стратегически важной для выживания вуза задачей [3].

Финансирование инновационной деятельности высшего учебного заведения осуществляется по двум каналам:

- За счет бюджетных средств бюджетов различных уровней, выделяемых для проведения фундаментальных и поисковых научных исследований.

- За счет внебюджетных средств, поступающих в вуз из различных источников.

Средства, выделенные в соответствии с государственным заказом, распределяются по отдельным статьям расходов. Перераспределение средств не допускается. Тем самым, исключается возможность перевести неизрасходованные денежные средства в то направление, например, стипендиальный фонд или фонд оплаты труда, где испытывается дефицит финансов [4].

Лицевой счет государственных финансовых средств вуза контролируется казначейством, и установленные правила не допускают использования этих средств на нецелевые нужды. Организация, финансируемая из федерального бюджета, обязана использовать поступающие ей бюджетные средства в точном соответствии с размером и целевым назначением средств (в размере кодов (статей) экономической квалификации)), определенными соответствующими сметами расходов и реестрами на перечисление средств. Каждая из статей расходов, являющихся структурным подразделением сметы, имеет предметно-целевое назначение, определяемое экономической классификацией расходов бюджетов. Статьи расхода имеют строго обязательный характер и произвольному изменению не подлежат. Данное правило вытекает из требований сметно-бюджетной дисциплины, определяемых бюджетным законодательством. Учреждение вправе самостоятельно распоряжаться только денежными средствами, поступающими по определенной статье экономической классификации бюджетов, но только в пределах данной статьи.

Выделяют следующие источники внебюджетных средств для высшего учебного заведения:

- Средства, поступившие от организаций, предприятий и учреждений на выполнение вузами исследований и разработок по хозяйственным договорам [5].

- Средства, поступившие по итогам оказания платных образовательных услуг [6].

- Средства Российского фонда фундаментальных исследований, Российского фонда технологического развития, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и других федеральных фондов.

- Гранты и специальные средства, выделяемые международными научными фондами и организациями.

- Собственные средства вуза, научной организации, технопарка, формируемые в установленном порядке.

- Благотворительные взносы спонсоров, добровольные пожертвования юридических и физических лиц, в том числе зарубежных партнеров.

- Другие законные источники, в том числе доходы, полученные в результате сдачи в аренду помещений и оборудования вуза, оказание платных непрофильных услуг и т.д.

В условиях, когда государственная политика распределения бюджетных средств остается неизменной, приоритетной задачей для любого вуза инновационного типа становится эффективное увеличение потока внебюджетных доходов [7]. Помимо традиционных источников получения внебюджетных денег, таких как предоставление платных образовательных услуг и выполнение НИР, можно задействовать и инновационный потенциал высшего учебного заведения [8]. В этом случае источниками дополнительных финансовых ресурсов могут стать собственные инновационные продукты и услуги, которые предоставляются организациям либо в форме лицензий, либо в форме готовой продукции [9]. Но прежде, чем произведенный продукт или услуга принесут необходимую прибыль, требуется затратить существенное количество денежных средств на доведение продукта или услуги до той стадии, когда их уже можно тиражировать и продавать [10]. Необходимые средства необходимо получать путем эффективной реализации уже существующих у вуза продуктов [11].

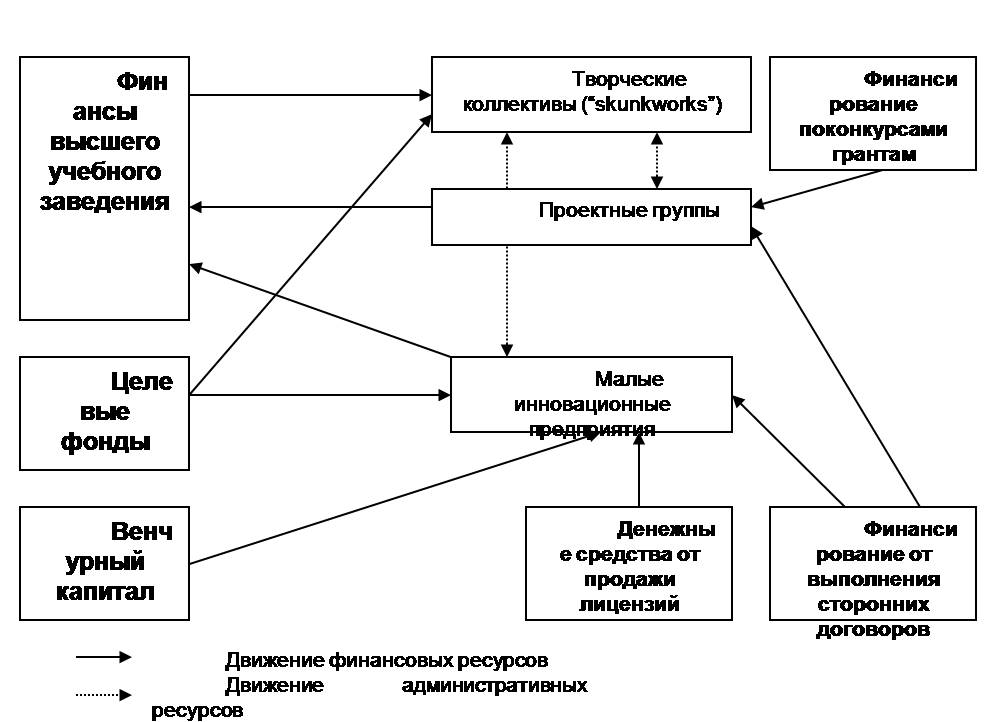

В общем виде модель финансирования инновационной деятельности вуза можно представить в следующем виде (рис. 2):

Рис. 2. Модель финансирования инновационной деятельности вуза

В предложенной модели выделяются шесть основных источников финансовых средств для развития инновационной деятельности высшего учебного заведения:

- Собственные средства вуза, которые формируются за счет бюджетных и внебюджетных источников. Как правило, они в дефиците, поэтому взять на себя полностью поддержку инновационной активности не могут. В основном их целесообразно использовать для сохранения работоспособности творческих коллективов [12].

- Целевые фонды или фонды целевого капитала (эндаументы). Правила поступления доходов и направления расходов для таких фондов регламентируются их положениями, принимаемыми ученым советом вуза и соответствующим федеральным законом. Такие фонды могут образовываться для поддержки учебных и научных проектов, реализуемых творческими коллективами. Средства фонда могут образовываться за счет пожертвований физических и юридических лиц. Целевой капитал позволяет быстро изыскивать средства на финансирование перспективных проектов, осуществляемых в рамках высшего учебного заведения.

- Средства от успешного участия в конкурсах и грантах, которые проводят как государственные структуры, фонды и министерства по приоритетным направлениям развития науки и технологий, так и коммерческие структуры [13]. Высшему учебному заведению целесообразно иметь административную команду профессионалов, которая отслеживала бы извещения о конкурсах, подавала бы конкурсные заявки на участие в них и оформляла отчетную документацию, и научную команду – в качестве нее выступают творческие группы, которые выполняют содержательную часть работы. Часть средств, выделяемых на реализацию конкурсных проектов, – до 50%, переходит в общий бюджет высшего учебного заведения.

- Средства от выполнения сторонних договоров коммерческих предприятий [14]. Как правило, это могут быть консалтинговые услуги, договоры на выполнение определенных исследований, на передачу прав на разработки вуза, на создание промышленных образцов, на продажу партий продукции, производимых малыми инновационными предприятиями при высших учебных заведениях и пр. [15]. При данной схеме получения финансирования часть средств переходит в общий бюджет учебного учреждения.

- Средства от продажи лицензий. Высшее учебное заведение и малые инновационные предприятия, входящие в его инновационную инфраструктуру и связанные партнерскими взаимоотношениями, могут заниматься лицензированием технологий, которые были разработаны в рамках научных проектов творческих коллективов, и на которые права принадлежат вузу или малому предприятию. В последнее время, с развитием культуры соблюдения авторских прав, данный вид бизнеса становится все более актуальным и прибыльным.

- Венчурный капитал – шестой источник финансовых средств, под которым подразумеваются средства, предназначенные для рискового инвестирования в проекты и компании. Также ключевую роль в данном виде капитала играют венчурные капиталисты, под которыми понимаются, прежде всего, финансовые организации (инвестиционные фонды, инвестиционные банки, брокерские фирмы и индивидуальные инвесторы), а также их руководящий состав, непосредственно участвующий в принятии инвестиционных решений в системе венчурного финансирования. Данный источник является относительно новым для России, но на данный момент он активно развивается как отдельными объединениями коммерческих организаций, так и государственными структурами. Венчурный капитал предназначен для первоначального развития деятельности инновационных предприятий и используется для создания пробного производства, дополнительных промышленных мощностей и завоевания рынка, что необходимо для получения максимального экономического эффекта от конкурентных преимуществ инновационных товаров или услуг. Стоит отметить, что венчурные фонды не являются благотворительными организациями, которые спонсируют инновационные проекты. Их деятельность основана на выкупе части собственности (уставных долей, акций) новой компании, которую они могут продавать в случае успешной реализации проекта за деньги, которые превышают первоначальные вложения в десятки раз.

Перечисленные шесть финансовых источников направлены на обеспечение деятельности структурных единиц, которые непосредственно участвуют в инновационном процессе.

Основной структурной единицей являются творческие коллективы, участниками которых являются специалисты, реализующие все научные проекты в рамках высшего учебного заведения [16]. В состав творческих коллективов входят преподаватели, научные работники вуза, студенты и аспиранты [17]. Каждый участник коллектива является специалистом в какой-то определенной области. В свободное от участия в проектах время члены творческих коллективов выполняют свои основные обязанности в соответствии со штатным расписанием учебного заведения [18].

В том случае, если вуз получает заказ на проведение определенных работ, из творческого коллектива формируется проектная группа, состоящая из узкого круга специалистов, необходимых для реализации конкретного проекта [19]. Проектная группа является временным объединением, создаваемым под конкретные работы.

Члены творческого коллектива могут также входить в штат сотрудников малого инновационного предприятия, связанного с высшим учебным заведением партнерскими взаимоотношениями, для того, чтобы иметь возможность завершить инновационный процесс и коммерциализировать собственные разработки [20].

При завершении работы проектных групп и малых инновационных предприятий специалисты возвращаются в состав творческих коллективов.

Творческие коллективы, проектные группы и малые инновационные предприятия являются не только потребителями финансовых средств, но они также и генерируют новые денежные средства, которые помимо удовлетворения собственных нужд (материально-технического обеспечение, заработная плата, налоговые отчисления и прочее) идут и на увеличение инвестиций в высшее учебное заведение.

Стоит отметить, что ситуация с финансированием государственных высших образовательных учреждений стабилизировалась после 90-х годов ХХ в., но на данном этапе развития экономики страны вузы пока не могут полностью самостоятельно справиться с проблемами материального обеспечения инновационной деятельности [21]. Это обусловлено несколькими факторами:

- Контролем бюджетных денежных потоков вуза казначейством, что не позволяет перераспределять финансы между разными статьями расходов и, как результат, использование «серых» схем перераспределения финансовых ресурсов.

- Отсутствием действующих тиражируемых моделей финансирования. Поэтому целесообразным является использовать и развивать предложенную модель финансирования.

- Недостаточно развитой системой венчурного капитала, что не позволяет в должной мере получить финансирование действующим малым инновационным предприятиям.

- Недостаточной реализацией потенциала высшего учебного заведения в сфере оказания платных образовательных и научных услуг из-за отсутствия маркетинговой структурной единицы в составе вуза, чьей функцией была бы задача продвижения товаров и услуг.

1. Хохлова О.С. Развитие взаимодействия высших учебных заведений с промышленными предприятиями и государством на основе опыта США / А.А. Харин, О.С. Хохлова // Инновации. - 2011. - № 8 (154). - С. 17-23.

2. Федоров В.К. Повышение качества инновационных разработок в специальном машиностроении на основе применения методов стандартизации и дизайна / В.К. Федоров, А.А. Харин, А.Н. Ганза // Технология машиностроения. М.: Изд-во Россия, - 2013. - № 12. - С. 62-64.

3. Рождественский А.В. Развитие инновационной деятельности на основе интеграции высших учебных заведений и предприятий / А.В. Рождественский, А.А. Харин, А.А. Харин // Научно-технические ведомости СПбГПУ. СПб: Изд-во СПбГПУ, - 2013. - № 4-2 (183). - С. 7-13.

4. Гурцкой Д.А. Кластеры как инструмент развития сетевого взаимодействия между предприятиями и университетами / Д.А. Гурцкой, В.К. Федоров, А.А. Харин // Научно-технические ведомости СПбГПУ. СПб: Изд-во СПбГПУ. - 2013. - № 4-2 (183). - С. 217-221.

5. Балашов В.В. Развитие системы взаимосвязей высшего образования с производственными структурами / В.В. Балашов, О.С. Харина, А.А. Харин // Научно-технические ведомости СПбГПУ. СПб: Изд-во СПбГПУ. - 2013. - № 4-2 (183). - С. 185-190.

6. Харин А.А. Инновационные интегрированные структуры образования, науки и бизнеса: монография / А.В. Рождественский, В.В. Балашов, А.А. Харин, О.С. Харина. М.: Альфа-М, 2014. - 160 с.

7. Коленский И.Л. Управление развитием инновационной деятельности в регионах России: монография / А.В. Рождественский, И.Л. Коленский, А.А. Харин. М.: НИЦ ИНФРА, 2015. - 213 с.

8. Карпов А.С. Развитие инновационных предприятий на основе научно-исследовательской деятельности молодежи / А.С. Карпов, А.А. Харин // Вестник университета. М.: ФГБОУ ВПО «ГУУ». - 2015. - № 6. - С. 275-279.

9. Харина О.С. Направления взаимодействия вузов и предприятий, способствующие развитию человеческого капитала / О.С. Харина, А.А. Харин, А.А. Харин // Вестник университета. М.: ФГБОУ ВПО «ГУУ». - 2015. - № 6. - С. 293-297.

10. Харин А.А. Инновационные интегрированные структуры как механизм управления инновационным развитием экономики / А.А. Харин // Факультет менеджмента: 70 лет организационно-управленческих инноваций: сб. ст. Международной научно-практической конференции. М.: Изд-во Палеотип. - 2015. - С. 297-302.

11. Харин А.А. Инновационная инфраструктура как основной элемент национальной инновационной системы / А.А. Харин / РАН. ИНИОН. Центр науч.-информ. исслед. по науке, образованию и технологиям // Науковедческие исследования, 2015: сборник научных трудов; под ред. Ракитова А.И. М. - 2015. - С. 12-18.

12. Ганеев А.Р. Сертификация профессиональных квалификаций как один из основных инструментов развития человеческого капитала для построения инновационной экономики / А.Р. Ганеев, А.А. Харин, О.С. Харина // Инновации. - 2015. - № 6 (200). - С. 84-90.

13. Подураев Ю.В. Взаимодействие образовательных организаций высшего образования и машиностроительных предприятий как один из основных инструментов развития человеческого капитала / Ю.В. Подураев, А.А. Харин, О.С. Харина // Инновации. - 2015. - № 8 (202). - С. 42-44.

14. Подкуйко А.И. Роль инжиниринговых услуг в развитии технологических инноваций (на примере субъекта Российской Федерации) / Пастухов В.В., Подкуйко А.И., Харин А.А., Харин А.А. // Инновации. -2016. - № 3 (209). - С. 42-46.

15. Kharin Alexander. Educational environment forming on the basis of the human capital development / Alexander Karpov, Alexander Kharin, Olga Kharina // SHS Web of Conferences 9, 02019 (2016) International Conference “Education Environment for the Information Age” (EEIA-2016).

16. Подураев Ю.В. Развитие человеческого потенциала предприятий на базе совместных научно-образовательных комплексов с образовательными организациями высшего образования / Ю.В. Подураев, А.А. Харин, О.С. Харина // Инновации. - 2016. - № 8 (214). - С. 20-24.

17. Подкуйко А.И. Основные инструменты государственной поддержки развития инжиниринговой деятельности в Российской Федерации / А.М. Елбакиев, А.И. Подкуйко, А.А. Харин / Вестник МГТУ «СТАНКИН». - 2016. - №4(39). - С. 131-135.

18. Елбакиев А.М. Тенденции и проблемы развития инжиниринговой деятельности в Российской Федерации. / А.М. Елбакиев, А.И. Подкуйко, А.А. Харин / Вестник МГТУ «СТАНКИН». - 2017. - №2(41). - С. 103-106.

19. Kharin A.A. Innovative infrastructure as basic element of national innovative system / Kharin A.A., Kharina O.S., Yeleneva J.Y., Andreev V.N. // 2nd International Conference on Business, Economics and Management (BEM 2017) JUN 28-29, 2017. Advances in Business and Finance vol.7 p.3-7.

20. Kharin A.A. Corporate knowledge management in Ramp-up conditions: The stakeholder interests account, the responsibility centers allocation / Julia Y.Yeleneva, Alexander A.Kharin, Konstantin S.Yelenev, Vladimir N.Andreev, Olga S.Kharina, Elena V.Kruchkova. // CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology 03.02.2018. https://doi.org/10.1016/j.cirpj.2017.12.002

21. Харина О.С. Управление функционированием инновационной образовательной организацией с целью развития её ресурсного обеспечения. /О.С. Харина, А.А. Харин// Устойчивое развитие регионов России: от стратегии к тактике: Сборник материалов III Всероссийской научно-практической конференции / Под общ.ред. С.С. Чернова. - Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2018. - С. 124-130.