Целью статьи является анализ феномена города, как коммуникативной среды, создающей образы. Рассмотрены конкретные исторические примеры формирования образа города, как со стороны внутреннего наблюдателя, так и со стороны внешних акторов. Используемый в исследовании морфологический анализ позволяет более детально рассмотреть элементы конструирования образа и их взаимосвязь между собой. По итогам исследования автором сделан вывод, что формирование образа города происходит с двух позиций по отношению к нему – «изнутри» и «извне». Каждый из них определяет город как уникальную среду на разных уровнях. Первый способ конструирования образа города основан на личном понимании и прочтении, что делает город понятным с точки зрения его использования. Второй тип образа связан с формированием бренда города, в основе которого находится сильный архетип или доминанта, которые делают его уникальным и узнаваемым. Правильно сконструированные образы выгодны для власти, так как привлекательные города могут являться магнитом для инвестиций, что, в свою очередь, влечет за собой и социально-экономическое развитие как города, так и региона в целом.

образ города, архетип, городское пространство, архитектура, бренд города, политическое пространство

Введение

Ареал обитания человека за период эволюции охватывает практически всю территорию Земли. К такому масштабу заселения привел кочевой образ жизни, который позволял осваивать все новые территории. Постоянный поиск лучшего места для жизни и, как следствие, отсутствие конкретной точки в пространстве и времени делало человека диким и агрессивным. Индивиды находятся в этот период времени в состоянии bellum omnium contra omnes, естественном для человека, по мнению Томаса Гоббса [12], что приводит к постоянным и неконтролируемым конфликтам, борьбе за власть и за место своего проживания. С заключением общественного договора происходит ряд взаимодополняющих друг друга процессов: появление гражданского общества, законности, упорядоченности действий индивидов и их контроль, но, что является самым важным, это появление государства. Государство определяется как политическая форма организации индивидов на определенной территории[1]. Здесь важно зафиксировать свое внимание на том, что государство имеет определенную территорию, в связи с этим стоит обратиться к интерпретации государства как страны (хотя этот синоним не является тождественным), однако это расширяет определение государства, уточняя, что территория имеет свои политические, географические, культурные и исторические события. Однако в обоих случаях нас интересует тот факт, что территория определена. Теперь у человека есть свое место, возможность «пустить корни», что приводит к появлению оседлого образа жизни. Отныне спокойное существование в пределах конкретных границ позволяет человеку развиваться умственно и духовно. Освальд Шпенглер считал, что человек является бродячим животным, которое опустошает чужеродные земли, куда бы он не пришел. Философ отмечает тот факт, что все изменяется с появлением первых земледельческих практик, которые позволяли индивидам изучать местность, на которой они находятся. «Однако тем самым человек сам превращается в растение, а именно в крестьянина: человек пускает корни в ту почву, которую возделывает» [17].

С этого момента начинает формироваться феномен города, новая естественная среда обитания человека. Высокий уровень урбанизации приводит к ряду вопросов, решение которых может непосредственно повлиять на уровень привлекательности города, следовательно, укрепить его позиции не только в социальной сфере жизни, но и в культурном, политическом и экономическом аспектах. Одним из таких вопросов является формирование коммуникативной городской среды – образа города [5, 7]. Отсюда основной научной проблемой исследования выступает изучение грамотной структуры образа города: а) с точки зрения городского планирования, что обуславливает повышение комфорта и, как следствие, уровень удовлетворенности жизни; б) с точки зрения формирования мысленного образа в глобальном масштабе, что увеличивает узнаваемость. Оба этих уровня образа выгодно развивать властям из соображений привлекательности города. Таким образом, целью данного исследования является анализ структуры образа города, как средства коммуникации между городом и обществом, что является важной составляющей для определения города в историческом, культурном и политических аспектах.

Обзор научной литературы

Одним из первых трудов, в котором был затронут вопрос о формировании образа города является книга Н.П. Анциферова «Пути изучения города, как социального организма: Опыт комплексного подхода» (1926 г.). Исследователем впервые была предпринята попытка синтезировать утилитарные компоненты города, его эстетику и культурный контекст (вместе с этим рассмотрено, каким образом через них формируется городской бренд). Уникальной для исследований того времени является междисциплинарность. Н.П. Анциферов объединил в одну концепцию психологию, социологию, культурологию и политологию, что позволило ему в полной мере отразить особенности формирования городского образа [3].

В дальнейшем концепция формирования образа города получила свое развитие у американского градостроителя К. Линча в работе «The image of the city» (1960 г., переведена на русский В.Л. Глазычевым в 1982 г.). В книге основной задачей является изучение проблем зрительного восприятия городского пространства. К. Линч выделяет его основные элементы, такие как: пути, границы, узлы и районы, которые формируются в единую структуру города. Работа К. Линча наиболее полно отражает взаимодействие элементов города при их зрительном восприятии, что способствует формированию образов-ориентиров в пространстве [9].

Интересен подход к изучению образов городского пространства через призму нарративных элементов. Исследование В.В. Злобина, А.В. Самариной и А.В. Шадриной показывает, что такие нарративы можно разделить на две группы: исторические и синтетические. К первой группе относятся реальные события в истории города, которые подкреплены материальными объектами, которые несут в себе образ разных эпох, политических режимов и исторических событий [4]. Интересно в этом отношении исследование В.Л. Шаровой, посвященное изучению специфических политических практик через архитектуру. На примере истории Флоренции автор анализирует, каким образом менялась архитектура в момент столкновения эпох Возрождения и Нового времени, став своеобразной точкой напряжения, символизирующей светскую и духовную власть [15]. Вторая группа определяет образы, созданные синтетическим путем, т.е. посредством СМИ и административных структур. Нередко такие образы должны становиться ретрансляторами существующих политических и идеологических настроений действующей власти [4].

Стоить отметить, что ветвь синтетического подхода к анализу образа города уходит своими корнями к теории архетипов К. Юнга, которая нашла свое отражение в современной науке через брендирование городского пространства. Исследователь О.В. Агишева утверждает, что образ города, сложившийся в массовом сознании, имеет свою динамику, как положительную, так и отрицательную. Однако наиболее устойчивыми образами для городов, которые претендуют на значимое место в политическом пространстве, считаются образы, включающие в себя архетипы великого и сакрального города [2].

Н.Г. Щербинина, рассматривая проблему внешнего позиционирования города, выделяет помимо устоявшегося архетипа великого города еще несколько способов символической коммуникации между городом и человеком. Исследователь определяет их как города-конструкты. Архетип представляется в исследовании как образ-миф, созданный из комплекса позиций. Во втором случае город-конструкт имеет доминанту, кристаллическое ядро, вокруг которого образуется образ. Эти типы городов-конструктов определяются исследователем как политические, цель которых – создать образ идеального города, поэтому власти заботятся о поддержании подобного имиджа. Третий тип города-конструкта формируется в социальной реальности, т.е. это тот образ, который создается в массовом сознании жителей города без символического посредничества [18]. Исследование волжских городов (Самара, Саратов, Волгоград и Казань), проведенное Д. Меркуловой и Ю. Соловьевой, показало, что образ, который создает власть, не всегда коррелирует с общественным мнением. Культурным и образовательным центром Поволжья считается Казань, что придает ей определенную статусность среди соседствующих городов. Этот образ активно подкрепляется властями, а результаты по опросу населения подтверждают, что вокруг Казани сформировался образ лидера Поволжского региона. Однако жители городов-конкурентов считают образ города недостаточным для соответствия центру Поволжья [10].

В связи с высоким уровнем урбанизации и развитием городов возникает проблема стабильности образа. Вопросы об актуальности существующих образов в массовом сознании нашли свое отражение в работе С.К. Калашниковой. Исследуя политику региональной идентичности на примере образа Санкт-Петербурга, автор отмечает, что современный образ, который ориентируется на европейские стандарты, сталкивается устоявшимся образом блокадного города [8]. Р.Н. Абрамов, исследуя образ Пензы и Пензенской области, отмечает, что в регионе проявляется синдром амнезии в коллективном сознании о недавнем советском прошлом. Современная же риторика нового образа является противоречивой, что мешает стабилизироваться образу в коллективном сознании как старшего поколения, так и среди молодежи [1].

Очевидно, что проблема стабильности образа, его тональности (позитивной или негативной) напрямую коррелирует с будущим города в целом. Чем более респектабельным выглядит город в массовом сознании, тем более привлекательным он становится для проживания, в противном случае о городе могут просто забыть. Стоит отметить, что вопрос об образе городского пространства находит свое отражение и в кругах не только научного сообщества.

Методология

В приведенном ниже исследовании представлен анализ образов города с двух разных позиций: непосредственно самого городского пространства и города, как бренда со своей идентичностью в мировом сообществе. Изучение города с таких позиций носит междисциплинарный характер, включающий в себя области градостроительства и городского планирования, политологии, психологии, культурологии и социологии.

Наиболее полно изучить многогранный образ города позволяет морфологический анализ городского пространства, изложенный теоретиком и архитектором Р. Криером [19]. Суть морфологии города заключается в изучении отдельных морфологических элементов и их взаимосвязи между собой и социальным восприятием. Такой подход позволяет изучить качество структуры объекта (образ города) и отношение к нему субъекта (общества).

Дополнив морфологический подход теорией архетипов, автору предоставляется возможность рассмотреть психологические основания образа города, которые активно используются для формирования индивидуального бренда через СМИ, идеологические и политические лозунги и репрезентации его в мировом сообществе.

Формирование феномена городской души

Зарождение первых сообществ, по мнению социолога Р. Парка, связано не с земледельческими практиками, а с появлением семьи. «Семья, по крайней мере по своему происхождению, не является, видимо, институтом. Скорее она – первейшая и простейшая форма общества, форма, сохранившаяся, несмотря на постоянные преобразования под воздействием изменяющихся обстоятельств наполненного событиями человеческого развития» [11]. Так эти простейшие формы сообщества, живущие по соседству, начинают друг с другом взаимодействовать. Их истории и традиции, культура начинают переплетаться между собой, образовывая единое целое. «Если для человека ранней хтонической культуры важнейшей формой его бытования был дом, то для исторического человека развитой и сложной культуры таковой становится город» [16]. Человек формирует науку именно в городе, здесь становится наблюдателем сконструированного им мира, начинает рационально мыслить. «Это, стало быть, означает, что именно в городской среде — в мире, который человек сам себе создал, — человечество впервые возвысилось до интеллектуальной жизни и приобрело те черты, которые более всего отличают его от животных и первобытных людей» [11].

Если опираться на слова Р. Парка о том, что городская среда − это мир, который человек создал себе самостоятельно, то и выглядеть она будет так, как захочет этого человек. Таким образом, из мыслей и восприятия индивидов места, в котором они живут, складывается новый феномен, который можно назвать «душой города».

Советский культуролог и градовед Н.П. Анциферов в своей работе «Пути изучения города, как социального организма: Опыт комплекс. подхода» отмечает, что город можно рассматривать как организм, у которого есть своя анатомия, физиология и психология [3]. К анатомии города относятся видимые элементы города: это, прежде всего, место, на котором город расположен, план города, ядро, с которого город начинает разрастаться, а также площади, улицы, переулки. Это то материальное, из чего состоит городское пространство. К физиологии относятся девять функций, которые выполняет город. Кратко эти функции можно обозначить так: место общежития, торговая и промышленная функции, транспортная функция, лечебная, гигиеническая, административная, военная или стратегическая, духовная и развлекательная [3].

Психология же города как раз и является его душой. Но что включено в это понятие? Анциферов в своем исследовании приходит к тому, что психологией города является его внешний образ. Каждый город существует с присущим ему силуэтом, который складывается из различных черт. Нет ни одного города, у которого не было бы своей индивидуальности, даже если на первый взгляд он может показаться безликим и похожим на другие города, то при ближайшем рассмотрении индивидуальные черты проявят себя в первую очередь. «Все элементы индивидуальности города находятся в теснейшей связи. Все их взаимоотношения определились в потоке времени» [3]. Единство элементов, составляющих индивидуальность, сложилось, по-видимому, исторически. Элементы, о которых говорит исследователь, заключены в самой сущности понятий, которые были обозначены выше, а именно в анатомии и физиологии, рассмотренные не в статичном положении, а в постоянной динамике.

Изучая образ отдельно взятого города, невозможно отделить от него исторические и политические события, которые заключены в памятниках или сохранившихся в городе развалинах. Этот след прошлого, который виден в настоящем, который позволяет нам увидеть перспективы будущего, созданного последующим поколением, и найти к этому будущему верный подход. «Синтетический образ города можно ощутить только в потоке времени» [3] – заключает Н.П. Анциферов.

Позднее в своем исследовании «The Image of the City» К. Линч, американский специалист в сфере urban planning[2], назовет искусство планирования городов временным. Однако стоит отметить и тот факт, что это искусство редко можно назвать управляемым, а его плоды, ввиду масштабности, реально оценить и осознать лишь с прошествием времени. «В разных ситуациях и для разных людей порядок города перевертывается, перебивается, рассекается или вовсе отбрасывается. <...> В любой момент здесь всего гораздо больше, чем глаз способен различить, чем ухо способно расслышать; вид или обстановка словно ожидают, чтобы их исследовали» [9].

Образ города напрямую зависит от проживающего на его территории общества. Учитывая различия в индивидуальном восприятии городской среды в целом и конкретных областей в частности, которые индивид самостоятельно наполняет символами и воспоминаниями. К. Линч отмечал, что создание образа − это сложная работа не только со стороны зрительного контакта, но и работы остальных органов чувств, включая психоэмоциональное состояние в городской среде, так город становится для горожан понятным и легко читаемым. «Чтобы постичь это, необходимо понять город не просто как "вещь в себе", но как город, воспринимаемый его обитателями» [9].

Следовательно, говоря об образе города, его можно воспринимать с двух разных сторон. Прежде всего, это образ, назовем его образом «изнутри», который складывается в ментальных картах горожан, его мы воспринимаем как систему координат. Это образы окружения, которые помогают нам ориентироваться в городском пространстве. Второй образ можно назвать образом «извне». Здесь мы уже выступаем сторонними наблюдателями за городом, нам нужно оказаться на возвышенности за городскими стенами, чтобы охватить все пространство целиком. Такое прочтение города позволяет создать более структурированный и упорядоченный образ, который бы ясно отражался в сознании отдельно взятого индивида. Остановимся подробнее на представленных выше феноменах.

Городское пространство: образ «изнутри»

Образом «изнутри» в данном исследовании будут пониматься образы окружения, которые обитатели городского пространства создают сами для себя. Это ориентиры, на которые привык опираться человек, чтобы не заблудиться в быстром темпе города. Обобщенная картина мира, таким образом, играет роль в руководстве действиями горожан. Ясность прочтения образа дает возможность быстрого перемещения от одной точки к другой в поиске нужного объекта. Конечно, в современном городе потеряться практически невозможно, ввиду того что мы обладаем незаменимыми помощниками в виде карт в телефоне, бумажных путеводителей и уличных указателей.

К. Линч отмечал, что укорененный в сознании индивида образ пространства обладает не только практической значимостью, но и эмоциональной. Упорядоченное окружение создает широчайшую систему координат, позволяющую индивиду развиваться и накапливать знания. Помимо этого, четкий образ окружения может стать основанием для внутригрупповой коммуникации или послужить фундаментом для коллективной памяти. Узнаваемая людьми местность «это каркас, на котором примитивная культура воздвигала свои социально значимые мифы, а общие воспоминания о родном городе сплошь и рядом бывали первой и самой простой основой контакта между солдатами во время войны» [9].

Сильный образ окружения состоит из трех основных моментов: опознаваемость, структура и значение. Здесь следует понимать, что составляющие образа не могут существовать сами по себе, они всегда являются звеньями одной цепи, если не образуются одна из другой. Опознаваемость для образа значит его уникальность, выделяющая его из общего массива. Как правило, такими знаковыми элементами городского пейзажа могут становиться памятники, постройки с интересным фасадом или нестандартных форм, островки руин в редких случаях для мегаполисов. Например, образ Кутузовского проспекта в Москве можно сфокусировать на группе объектов в виде комплекса Москва-сити (см. рис. 1). Конечно, вдоль одной из главных артерий города расположены и другие знаковые объекты (Парк Победы, Триумфальная арка, гостиница «Украина»), однако, с появлением делового центра вектор внимания сместился. Кутузовский проспект сменяется улицей Новый Арбат, где преобладает своя опознаваемая группа, которая является символом этого места, а именно четыре дома-книжки, соединенные двухэтажным стилобатом, на южной стороне улицы, в свое время названные «вставной челюстью» (см. рис. 2). Таким образом, опознаваемость создается благодаря genius loci, гению места, который выделяет то или иное городское пространство над другими, делая его уникальным. Это свойство К. Линч называет вообразимостью, т.е. способностью выражать сильный образ в сознании рандомно взятого наблюдателя.

Рис.1. Бизнес-центр Москва-Сити, вид с ул. 2-й Брянский переулок[1]

Рис. 2. «Дома-книжки» на ул. Новый Арбат[1]

[1] См.: Мэрия оценила «дома-книжки» на Новом Арбате в 10 миллиардов рублей. URL: https://lenta.ru/news/2014/06/26/books/ (дата обращения: 15.05. 2021).

[1] См.: Прогулка к Москва-сити (фото). URL: https://good-win.livejournal.com/270982.html (дата обращения: 15.05.2021).

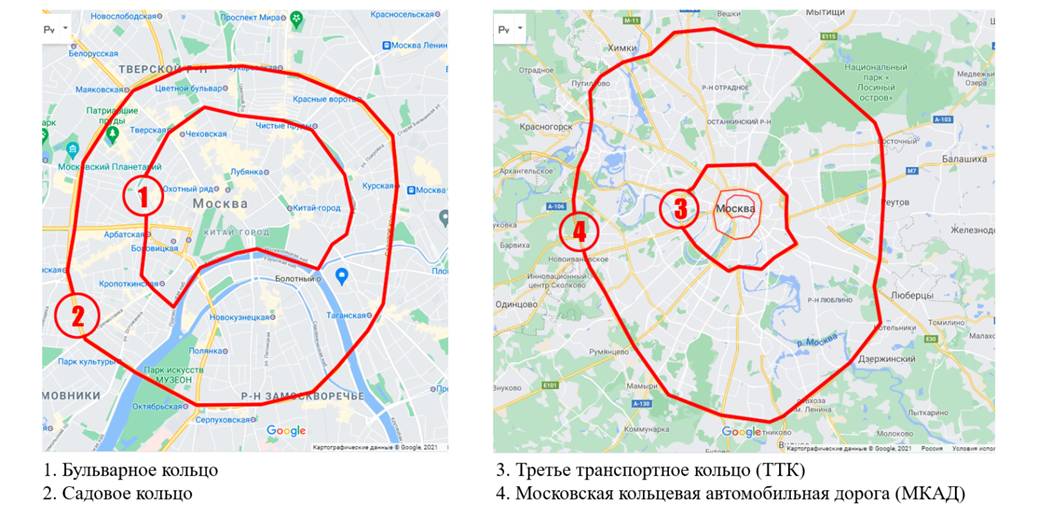

Структурой образа является соотнесенность одного объекта не только с наблюдателем, но и с другими объектами, составляя единый ансамбль, характеризующий местность, участки города. Для примера рассмотрим знаменитые московские кольца: Бульварное, Садовое, Третье транспортное (ТТК) и Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД). Транспортные магистрали Москвы делят город на три сектора: исторический центр, бизнес-пространство и спальные районы. Определим сектора как условные, так как ввиду постоянной трансформации и перепланировки Москвы их исторический облик изменился (см. рис. 3).

Рис. 3. Сегментарное деление на примере г. Москвы

Рис. 3. Сегментарное деление на примере г. Москвы

Историческим центром считается та часть Москвы, которая расположилась внутри двух колец – Бульварного и Садового (исторически стены Белого города и Земляного города, позднее Земляного вала)[1]. Типовая застройка этого сектора, хоть и сейчас она крайне разнообразна, состоит из небольших зданий усадебного вида. Здесь над офисами преобладают музеи, чаще демонстрирующие классическое искусство, театры, кафе и рестораны, а не тронутые сменой эпох тихие переулки и улицы транслируют дух старого города.

Центр имеет особенную специфику в городском пространстве. Это место, куда стягиваются все основные городские артерии, что делает его доступнее относительно других административных районов города. Анализ городских пространств Москвы (см. рис. 4), Берлина (см. рис. 5) и Осло (см. рис. 6) показывает, что приоритетным является расположение правительственных зданий в центральных частях города или приближенной зоне.

Рис. 4. Центральная часть Москвы

Рис. 5. Центральная часть Берлина

Рис. 6. Центральная часть Осло

С одной стороны, такое расположение носит утилитарный характер, оно позволяет обществу свободнее ориентироваться среди зданий министерств и ведомств, создавая ощущение доступности к власти. С другой стороны, концентрация правительственных зданий в центральной части города укрепляет саму суть власти, определяя, таким образом, непосредственное ядро восходящей властной вертикали.

То, что мы определили, как бизнес-пространство Москвы, находится между Садовым кольцом и ТТК. В этом секторе уже можно заметить, как здания вытягиваются вверх (связать это можно скорее с расширением границ столицы). Сюда вынесено большинство офисов и учебных заведений, это своеобразная зона для работы и отдыха. Здесь можно встретить переработанные под арт-пространства заводы, где преобладает современное искусство.

Зона спальных районов окружена ТТК и МКАДом и состоит в основном из жилых домов, как правило, с примечательным видом, за исключением сохранившихся «сталинок». Это место отдыха, здесь все реже встречаешь кафе на первых этажах, на смену им приходят магазины первой надобности. Это места без особых уникальных черт. Кажется, что спальные районы, по правилам, должны смениться частным сектором, однако, ввиду расширения городских границ и плотности населения жилые районы разрастаются все дальше от последнего московского кольца, покрывая ландшафт все новыми архитектурными решениями.

Значение образа близко к структуре, однако, для пользователя городским пространством носит скорее личный характер. Являясь потребителями городской среды, мы присваиваем ей свои ярлыки, основываясь на практическом или эмоциональном опыте. Так, например, высотка Министерства иностранных дел может являться ориентиром к окружению, которое определено на практике и не несет в себе эмоциональной нагрузки для одного, но в то же время может являться местом работы, что накладывает свой отпечаток. Значение, таким образом, это не просто формальное расположение городской застройки, но и глубинная работа человеческого подсознания и органов чувств.

Таким образом, созданный образ города внутри его стен является особенным многогранным восприятием, которое создается практически каждым членом социума. Это восприятие будет понятно скорее постоянным обывателям пространства, нежели туристам. В конечном счете, созданная таким путем карта помогает комфортно чувствовать себя в городской среде.

Город в политическом пространстве: образ «извне»

Основным отличием образа «извне» от образа «изнутри» является особенность восприятия. Образ, который складывается внутри городских стен, опирается непосредственно на физическое восприятие города жителем, которое помогает ощущать себя комфортно. Если говорить об образе, сложившемся за пределами города, на уровне страны и мира, то тот же самый ландшафт, архитектура и структурное деление будут восприниматься как метафора, посредствам которой формируется узнаваемый имидж.

Образ «извне» формируется разными способами, однако, все их объединяет то, что такой образ складывается от стороннего наблюдателя, так как если бы мы смотрели на город сверху, беря во внимание не только архитектурные решения, но и его позицию в политическом пространстве. Это своего рода мысленный эксперимент по созданию политико-культурного феномена, эволюционирующего согласно специфическим закономерностям. «Как и образ в целом, образ города представляет собой естественно-психическое явление, лежащее в плоскости соединения рационального и эмоционального, где встречаются объективная и субъективная реальности» [2].

Город, рассмотренный с позиций стороннего наблюдателя, выступает уже не просто картой со своей структурой и опознаваемостью, а скорее товаром на политическом «рынке городов». Здесь важным фактором является феномен позиционирования. В маркетинге позиционирование определяется, как способность товара занимать более выгодную позицию восприятия у покупателей по отношению к товару-конкуренту [14]. Стратегия позиционирования происходит из потребности управления сознанием современного потребителя, которое перегружено информацией. Задача такой стратегии – создание четкой позиции, т.е. возможность зарекомендовать себя лучшим продуктом на рынке или занять лидирующую позицию. Таким образом, города, являющиеся крупными игроками в политическом пространстве, имеют свой бренд, который откликается у массового потребителя.

Рассматривая города с точки зрения внешнего позиционирования, мы можем осознать то, что в основе их образов находится мощный архетип, т.е. скелет всего образа. Традиция архетипизации находит свои отголоски уже в сознании архаического человека, который представляет мир дуально, т.е. разделенным на небесный и земной (верхний и нижний). Город в такой системе восприятия становится центром нижнего мира, своеобразной точкой в пространстве и времени, от которой восходит центральная ось к миру небесному.

Особенное значение города для истории, культуры, политики и развития социума в целом прослеживается в главной христианской книге – Библии. Города, следуя библейским мотивам, существуют под властью и покровительством Господа, при этом благая жизнь города полностью оставалась в руках граждан. «Так заслуги людей, их благочестие признавались либо в единичных случаях (отдельный "святой" человек), либо целыми городами. Наказывался народ также чаще всего целыми городами (насылались напасти или же уничтожались)» [2]. Главной библейской демонстрацией «воли Господа» по отношению к городам считается противопоставление Небесного Иерусалима и Вавилона. «[...] Вавилон – символ проклятия и греха, с другой Иерусалим – образцовый город, символизирующий сакральный мир, репрезентированный богатством и красотой зданий, в которых сосредоточилась власть» [18].

Именно от Небесного Иерусалима происходит архетип Великого града, образца к которому бы стремились остальные. «Ему присущи наивысшая праведность и исключительность, свет и чистота. Это мир, где справедливость получает немедленное воздаяние, красота обретает царственное достоинство, слово - статус божественного закона. Это источник начал и центр вечного притяжения» [6]. Для средневекового человека, как показала практика крестовых походов, было важно найти тот самый Небесный Иерусалим, так как в его образе была зашифрована сама надежда на идеализированное будущее. Мифологизированный образ впоследствии приобретет свою реальную оболочку, сформировав тем самым знаменитую концепцию «Три Рима».

Москва в концепции translatio imperii [13] – «переноса империи» – носит двойственный характер. Он включает в себя, во-первых, политический аспект. Как преемница Римской империи, Москва становилась центром цивилизации и мира в целом. Во-вторых, в религиозном аспекте Москва воспринималась центром христианства. Вместе с такой позицией города ему присваиваются и топографические особенности, которые, однако, могут не совпадать с реальностью.

Прежде всего, три Рима (Рим, Константинополь, Москва) располагаются на семи холмах. Для «великого города» само по себе расположение на возвышенности имеет особенное значение, обозначая тем самым вертикаль власти, устремленную к небу. Семихолмость же придает сакральность месту. В христианской традиции принято считать семерку особенным символом, это связано с сотворением мира за семь дней, седьмой луч солнца символизирует переход человека из этого мира в следующий. Также семерка имеет особый смысл, являясь суммой тройки и четверки – символами Бога и материальных стихий, четырех сторон света, а также человеческой природы. Другой отличительной особенностью является замкнутость пространства, показывающая недоступность и неприступность города, будто бы намекая на недостижимый идеал. Символический характер оформления городского пространства играет важную роль в формировании и укреплении архетипа, так как это является прямой репрезентацией созданного воображением мифа в реальный мир.

В нашей реальности архетип «великого города» равнозначен термину «мировая столица» и оторван от религиозной традиции Средневековья. Это города, образ которых обладает неоспоримой притягательностью для обывателей. Однако в его основе продолжает находиться легенда, которая подкрепляет позиции образа на политическом рынке, а также позволяет конструировать «образ города-легенды, воспроизводя массовый стереотип, который и служит основанием для брендинга "великого города"» [18]. Этот стереотип и является, главным образом, проявлением идентичности города в массовом сознании, хотя восприятие его может оставаться у каждого индивидуальным. Следовательно, можно говорить о своей Москве, о своем Париже или Лондоне, фиксируя тем самым личный образ города, сложившийся у потребителя.

Второй тип образа города «извне» образуется вокруг доминанты, которая ему присуща. «В городе можно найти главенствующую функцию, его доминанту. Часто она определялась характером кристализирующего ядра (город-крепость, город-рынок)» [3]. Стоит отметить, что сам Н.П. Анциферов говорит, что функция, данная городу при его основании, может измениться. Изменение городской доминанты напрямую связано с экономическими, политическими и социальными условиями. Он рассказывает об изменении доминирующей функции Санкт-Петербурга. Его значение как города-крепости ослабло с появлением Кронштадта. Став столицей империи, Петербург приобретает административную функцию, которая занимает лидирующую позицию по отношению к другим. С ходом истории статус столицы возвращается в Москву, забирая вместе с собой и административную доминанту. В иерархии городов Санкт-Петербург становится относительно Москвы номером два, однако его промышленная и просветительская функция утверждаются в его истории [3]. Глядя на современный Санкт-Петербург, сложно отрицать, что доминирующей, все же, является функция просветительская, которая позволяет называть его культурной столицей России.

Утвердив свою доминирующую функцию, города обретают свою символическую позицию, которая делает их узнаваемыми. Так мы можем говорить о городах, которые являются центрами религиозного паломничества, ярким примером назовем здесь город трех религий – Иерусалим. Существуют города, чья основная функция – образование, например, Гарвард или Оксфорд, а модными столицами мы привыкли считать Париж или Милан. Интересно, что существуют города, в которых доминантой является не их основная функция, а цвет. Мы знаем синий город в Марокко – Шавен (см. рис. 7) и белый город Ия (Ойя) на острове Санторини (см. рис. 8) в Греции, Дубровник (см. рис. 9) же знаменит оранжевыми крышами.

Рис. 7. Общий вид города Шавен

Рис. 8. Общий вид города Ия (Ойя)

Рис. 9. Общий вид города Дубровник

[1] См.: 50 оттенков синего: Как город Шавен стал небесным, почему в него не пускали иностранцев и что там нужно увидеть сегодня. URL: https://kulturologia.ru/blogs/060818/39986/ (дата обращения: 15.06. 2021).

Такой имидж кажется не сложным создать, однако удержать его сложнее. «Тем не менее власть заботится о поддержании "величия" и положительного имиджа города, и без этой "поддерживающей" рекламы имидж может заметно понизиться» [18]. Здесь проявляется главная проблема городов, образ которых формируется не вокруг его величия и притягательности, а вокруг его доминанты, которая присвоена не естественным, а насильственным путем. Потеря своих позиций на рынке грозит городам исчезновением и, к сожалению, это не просто фигуральное высказывание. Для современной России ярким примером являются советские моногорода, т.е. места, которые держатся на одном единственном градообразующем предприятии. О самом быстро вымирающем из них – Воркуте – журналист И.А. Варламов в октябре 2020 г. снял документальный фильм «Умирающая Воркута. Как живет город, где квартиру можно купить за один рубль»[1]. В фильме наглядно продемонстрировано в каком состоянии находится город, обладающий единственной функцией, которая сегодня оказалась никому не нужной. «Сегодня оказалось, что просто не нужно столько угля»[2].

Заключение

Город является для человека естественной средой обитания. Ввиду смены эпох, политического строя, социальных потребностей эта не простая среда постоянно изменяется и развивается, приспосабливаясь к условиям, которые складываются вокруг. В свою очередь, индивиды, которые проживают внутри городских стен, начинают искать к городу новый подход, чтобы понимать его. Читаемый образ города помогает его жителям взаимодействовать с ним и чувствовать себя комфортно, тем самым наделяя город способностью «говорить». Рассмотренные выше примеры позволяют утверждать, что способность к коммуникации на протяжении всей истории города складывается двумя основными путями, которые имеют свои особенности в виду восприятия, однако, являются взаимодополняющими. Первый из образов – образ «изнутри» – карты городов, созданные горожанами на основе архитектурных ансамблей города с целью ориентирования в пространстве. Работа над этим образом проходит на микроуровне, путем создания комфортного города для жителей, что повышает качество жизни и привлекательность. Второй образ – образ «извне» – связан с внешним позиционированием на мировом рынке городов. Это работа на макроуровне, которая связана с внешней политикой, здесь приоритетным значением является создание сильного образа-метафоры, повышающего узнаваемость города. Такой образ может сложиться из легенд о городе-мечте или опираться на доминанту, создающую городской бренд. Внешний образ требует постоянной поддержки и работы над ним, потеряв свою узнаваемость и, вместе с ней, позицию, города рискуют исчезнуть. Правильно сконструированные образы выгодны для власти, так как привлекательные города могут являться магнитом для инвестиций, что, в свою очередь, влечет за собой и социально-экономическое развитие как города, так и региона в целом.

[1] Варламов И.А. Умирающая Воркута. Как живет город, где квартиру можно купить за один рубль // YouTube. URL: https://youtu.be/54eIyebf0lg (дата обращения: 09.04.2021).

[2] Варламов И.А. Воркута: как выглядит труп моногорода //Live Journal. URL: https://varlamov.ru/4040780.html (дата обращения: 09.04.2021).

[1] Транспортные кольца Москвы. История // История Москвы. URL: https://moscowchronology.ru/transport_rings.html (дата обращения: 09.04.2021).

[1] Государство // Новая философская энциклопедия. URL: https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH2828111093bb44ebd37028 (дата обращения: 09.04.2021).

[2] Городское планирование (калька с англ. urban planning) − это дисциплина, изучающая планирование использования земли с учетом строительных и социальных аспектов.

1. Абрамов Р.Н. Пенза: поиски нового образа города на фоне амнезии недавнего советского прошлого //Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. - 2016. - № 3-4. - С. 40-49.

2. Агишева О.В. Образ города в Российском политическом пространстве //Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. - 2008. - № 2(3). - С. 99 -115.

3. Анциферов Н.П. Пути изучения города, как социального организма: Опыт комплекс. подхода. 2-е изд., испр. и доп. - Ленинград: «Сеятель» Е. В. Высоцкого. 1926. - 150 с.

4. Злобин В.В., Самарин А.В., Шадрина А.В. Проблема учета нарративного потенциала среды в формировании образа города // Архитектон: известия вузов. - 2008. - №2(22). URL: http://archvuz.ru/2008_2/3/ (дата обращения: 01.06.2021).

5. Везнер Л.Н. Структура образа города: основные теоретические подходы //Вестник экономики, права и социологии. - 2014.- № 4.- С. 221-224.

6. Домников С.Д. Мать-земля и Царь-город. Россия как традиционное общество. - Москва: Але-тейя. 2002. - 672 с.

7. Звоновский В.Б., Меркулова Д.Ю., Соловьева Ю.В. Образ города как ресурс // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. - 2015. - №4 (128). - С. 104-113. - DOI:https://doi.org/10.14515/monitoring.2015.4.06.

8. Калашникова С.К. Региональная политика идентичности: образ Санкт-Петербурга в дискурсе лидеров региона //Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. − 2020. − Т. 16. − № 4. − С. 505-517. DOI: https://doi.org/10.21638/spbu23.2020.406.

9. Линч К. Образ города. / Пер. В. Л. Глазычев. - Москва: Стройиздат. 1982. - 328 с.

10. Меркулова Д., Соловьева Ю. Образ волжских городов в массовом сознании их жителей //Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. - 2015. - № 5. - С. 36-42.

11. Парк Р. Город как социальная лаборатория /Пер. с англ. Баньковская С.П. // Социологическое обозрение. - 2002. - Т. 2 - №. 3. - С. 3-12.

12. Томас Гоббс. Левиафан. - Москва: Мысль. 2001. - 478 с.

13. Ульянов О.Г. Двуглавый орел от Рима к Третьему Риму: мифологизация Translatio Imperii // Электронный научно-образовательный журнал «История». - 2018. - T. 9. - №6 (70). URL: https://history.jes.su/s207987840002255-9-1 (дата обращения: 09.04.2021).

14. Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. / Пер. с англ: М. Артюх, М. Бугаева, Е. Бугаевой, И. Гусейновой, Ю. Писаренок, А. Токарева. - Санкт-Петербург: Издательство «Питер» (Серия «Теория и практика менеджмента»). 1999. - 736 с.

15. Шарова В.Л. Политические и философские смыслы города: опыт Флоренции //Полилог. - 2019. - Т. 3. - № 1. - С. 7. DOI:https://doi.org/10.18254/S258770110004975-4.

16. Шишкина Л.И. Город как культурно-исторический феномен в работах О. Шпенглера и Н. Анциферова //Управленческое консультирование. - 2015. - №. 8 (80) - С. 158-166.

17. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 2. /Пер. И. И. Маханьков. - Москва: Мысль. 1998. - 606 с.

18. Щербинина Н.Г. Образ города как символический конструкт //Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. - 2011. - №3 (15). - C.41-52.

19. Krier R. Urban space. - New York: Rizzoli International Publications. 1979. 168 p.